日蓮宗を開いた日蓮は、

鎌倉幕府の最大の実力者である北条時頼へ

「立正安国論」を送りました。

「立正安国論」とは?

そしてなぜ宗教家である日蓮は、時の政権へ「立正安国論」を送ったのでしょうか?

タップでお好きな項目へ:目次

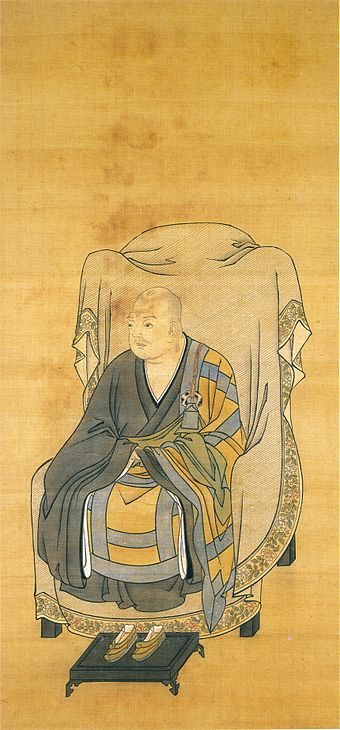

日蓮とはどんな人物?

北条時頼

出典:Wikipedia

「立正安国論」を書いた日蓮とはどんな人物なのでしょうか。

貞応元年(1222年)、日蓮は、安房国長狭郡(現在の千葉県鴨川市)で生まれます。

12歳の時に天台宗の清澄寺道善房に入門し出家。

「是生房蓮長」と言う名の僧侶となります。

天台宗の僧侶として、鎌倉や比叡山で学び32歳の時に転機が訪れます。

上る朝日へ、

南妙法蓮華経

のお題目を唱えた事で新たな宗旨(宗派)を立ち上げます。

それが「日蓮宗」です。(当時は法華宗とも呼ばれていました)

名前も是生房蓮長から「日蓮」に変え、清澄寺から退出して鎌倉で通行人へ向けての辻説法を始めます。

日蓮は実相寺で唐からもたらされた経典「一切経」を閲読したりと仏門を学び続けてもいました。

今も続く13宗の仏教の宗派の一つを開いた日蓮はこうして世に出たのです。

日蓮は立正安国論を書く

日蓮は一切経を読み終え、「立正安国論」を書きます。

その内容は、

連続する天変地異は、法華経を信じず、浄土宗を人々が信じた為に起きた

と非難します。

つまり「法華経を信じれば、民も国も安泰だ」と日蓮が訴えるものでした。

立正安国論で書かれたように、その時代は天変地異が多発していました。

・正嘉2年(1258年)、洪水が発生(鎌倉)

・正嘉2年(1258年)天候不順から大凶作(鎌倉)

・飢饉が起こり、翌年まで食糧不足が続き、疫病が流行(全国)

このような天変地異から、「仏教の信仰が無くなる世の中になる」と説く末法思想が生まれ、信者が増えていました。

その末法思想での教えを広めていたのが浄土宗でした。

立正安国論のその後

文応元年(1259年)、日蓮は書き終えた立正安国論を鎌倉幕府、第5代執権の北条時頼に送ります。

しかし翌年の弘長元年(1261年)に、日蓮は伊豆国の伊東(現在の静岡県伊東市)へ流罪にされてしまいます。

浄土宗を非難した立正安国論は、浄土宗の信徒の怒りを買い、日蓮の住居を焼き討ちにする事件を起こしてしまいます。

時頼は立正安国論について、特に意見や反応はありませんでした。

しかし、浄土宗や幕府内の浄土宗の信徒の、日蓮への処罰の声は無視できず、日蓮を流罪にしました。

とはいえ、立正安国論が闇に葬られた訳ではありません。

日蓮は流罪から戻るとより活発な動きをします。

立正安国論が「蒙古襲来」や「北条時宗と名越家の争乱」を予言し、的中させたと言ったのです。

また他の宗派への批判をより強くした為に、日蓮は多くの敵を作ることになるのです。

きょうのまとめ

時頼は日蓮を周囲の意見によって流罪にしました。

鎌倉幕府の権力者として日蓮を保護したり、「立正安国論」を大々的に取り入れる事もできたでしょう。

しかしそれは鎌倉幕府で浄土宗の信徒や繋がりのある武家が反発し、幕府が内部分裂する危機に向かってしまいます。

時頼と日蓮は、それぞれに世の平安を考えていましたが、

その立場の違いから、すれ違いに終わったと言えるのではないでしょうか。

北条時頼の年表を含む【完全版まとめ】記事はこちらをどうぞ。

関連記事 >>>> 「北条時頼はどんな人物?簡単に説明【完全版まとめ】」

その他の人物はこちら

明治時代に活躍した歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【鎌倉時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

時代別 歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

コメントを残す