最近では「いい箱つくろう、鎌倉幕府」と覚えるようですね。

鎌倉幕府は1333年、新田義貞によって攻められて滅亡しています。

そこで今回は、新田義貞の鎌倉攻めのルートと鎌倉幕府の滅亡について紹介していきます。

タップでお好きな項目へ:目次

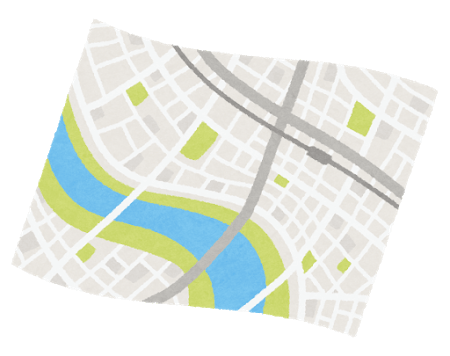

新田義貞の鎌倉攻めルート

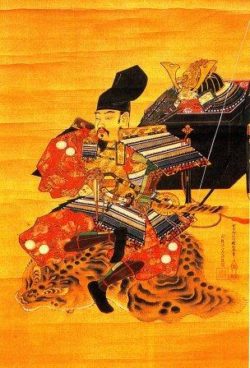

新田義貞像(藤島神社蔵)

出典:Wikipedia

そもそも新田義貞は源義家の孫・義重の末裔とされています。

上野国(現在の群馬県)の新田庄という場所に住んでいたことから、新田を名乗りました。

上野で挙兵し南下

幕府の御家人でしたが、冷遇されていたという新田義貞。

後醍醐天皇の呼びかけに応じ、1333年5月、上野の生品で挙兵しました。

その後は小手指原(現在の埼玉県)や分倍河原(現在の東京・府中市)などで幕府側の勢力と合戦を行い、南下します。

海岸線からも鎌倉に侵攻

鎌倉を包囲した新田軍。

極楽寺坂や巨福呂坂といった切通し(山を切り開いてつくられた道のこと。幕府側は外敵を基本的にここで防いでいました。)に軍を進めるとともに、

干潮となった稲村ガ崎(鎌倉・由比ヶ浜の西側にある岬のこと。新田義貞が刀を投げ入れると、潮が引いたという伝説があります。)の海岸線を歩いて鎌倉に侵攻しました。

そして由比ヶ浜から上陸した新田軍は幕府軍との激戦の末、

北条一族を東勝寺(鎌倉にある北条氏の菩提寺)へと追い詰めました。

鎌倉幕府の滅亡の地・東勝寺

鎌倉は三方を山に囲まれ、南も海に面しているという要害の地。

しかし新田軍に次々と防衛線を突破され、東勝寺合戦で敗れた北条一族は自害に追い込まれます。

自ら命を断ったのは鎌倉幕府第14代執権・北条高時をはじめ、870名とも伝えられています。

ここに、約150年続いた鎌倉幕府は滅亡しました。

現在、東勝寺というお寺そのものは存在していません。

ですが東勝寺の跡には「腹切りやぐら(実際、この場所で腹を切ったわけではないそうです。)」と呼ばれるやぐらがあり、卒塔婆が立っています。

私は実際に足を運んだことがあるのですが、やはり少し気味の悪い場所でした。

また行きたいと思うような場所ではないですね……。

きょうのまとめ

今回は新田義貞の鎌倉攻めと鎌倉幕府の滅亡について、簡単にご紹介しました。

② 南下して鎌倉を包囲、海からも侵攻した

③ 東勝寺に北条一族を追い詰め、鎌倉幕府を滅亡させた

こちらのサイトでは他にも、新田義貞にまつわる記事をわかりやすく書いています。

より理解を深めたい方は、ぜひお読みになってくださいね。

その他の人物はこちら

鎌倉時代に活躍した歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【鎌倉時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

時代別 歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

コメントを残す