京都の清水寺へは、一度は訪れたことがあると思います。

最近は訪日外国人にも大変人気なようですね。

さて、有名な清水の舞台を降りたところに「アテルイ・モレの碑」があるのをご存知でしょうか。

アテルイとモレといえば、坂上田村麻呂に降伏した蝦夷の武将。

なぜ京都の名所に、二人の記念碑が建てられているのでしょうか。

タップでお好きな項目へ:目次

アテルイとモレの記念碑が清水寺にある理由

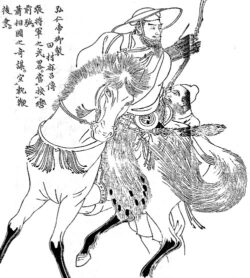

坂上田村麻呂(菊池容斎『前賢故実』より)

出典:Wikipedia

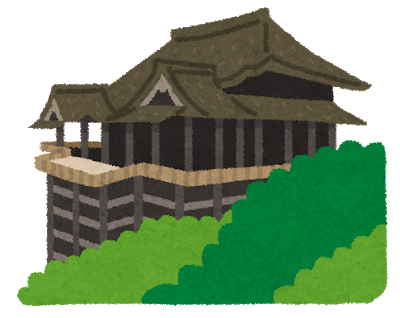

そもそも清水寺とはどんなお寺なのか、ご存じの方はそう多くないと思います。

創建については色々説があるようですが、一般的には坂上田村麻呂が建立したとされています。

蝦夷の英雄・アテルイ

さて、アテルイとモレの記念碑の話に戻りましょう。

蝦夷の軍事的リーダーであったアテルイ(阿弖流為)は、巣伏の戦いで紀古佐美軍を破るなど、

長年にわたりってヤマト政権と互角に対戦してきました。

しかし802年、征夷大将軍・坂上田村麻呂との戦いの末、副将・モレ(母礼)とともに五百人余りの戦士を引き連れて降伏します。

助命嘆願が受け入れられず処刑

その後アテルイとモレは、平安京へと連れてこられます。

すると坂上田村麻呂は二人を蝦夷の地に戻し、彼らを中心として蝦夷たちを教化する策を進言します。

しかし朝廷側はそれを受け入れず、アテルイとモレを河内国(大阪府東武)の杣山(河内国であること以外よくわかっていません。)で斬首してしまいました。

坂上田村麻呂創建の寺に慰霊碑を

平安京遷都から1200年経った1994年。

岩手県出身の有志の方たちによって、坂上田村麻呂創建の清水寺に「アテルイ・モレの碑」が建立されました。

二人の命を助けられなかった田村麻呂も、少しは救われたのではないでしょうか。

今でも毎年11月第2土曜日には、法要が営まれているようです。

次回清水寺を訪れるときは、アテルイ・モレの碑にも手を合わせてみてくださいね。

きょうのまとめ

今回は京都・清水寺にアテルイ・モレの碑がある理由について、簡単にご紹介しました。

② 坂上田村麻呂はアテルイとモレの助命嘆願を行うも、二人は処刑された

③ 平安京遷都から1200年後、アテルイ・モレの碑が清水寺に建立された

こちらのサイトでは他にも、坂上田村麻呂にまつわる記事をわかりやすく書いています。

より理解を深めたい方は、ぜひお読みになってくださいね。

その他の人物はこちら

奈良時代に活躍した歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【奈良時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

時代別 歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

コメントを残す