1192年3月13日、

後白河法皇は六条殿(六条御所)で

画策と陰謀を駆使した波乱の生涯を閉じました。

享年66。

タップでお好きな項目へ:目次

後白河法皇崩御と埋葬

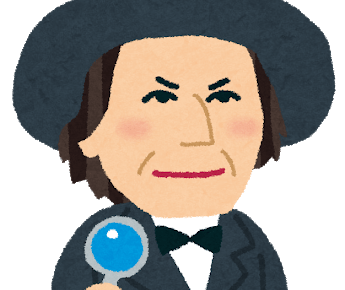

『天子摂関御影』より「後白河院」

藤原為信 画

出典:Wikipedia

1191年、後白河法皇は戦火で失われた法住寺殿の再建を開始します。

法住寺殿は法皇が院御所として日々を過ごした場所、寵愛した妃、滋子との思い出の場所。

どうしても再建したかったのです。

ところが、その年12月に完成した御所に入った後白河院は、すぐに体調を崩してしまいます。

「長引く病の中、後鳥羽天皇が見舞いに訪れた時に、天皇の笛に合わせて今様を歌った」

というところは、いかにも今様好きの法皇です。

しかし、1192年3月に後白河法皇は、六条殿において崩御。

手に印を結び、念仏を唱えながら、坐ったままの大往生だったそうです。

遺骸は蓮華王院(三十三間堂)東にある、法住寺殿の法華堂に埋葬されました。

堂の内部には僧形の後白河法皇の木像を安置し、床下の石室に棺が納められました。

後白河法皇の陵と法住寺とは

後白河院が埋葬された法華堂は、陵と呼ばれました。

幕末に、法住寺陵が後白河法皇の御陵ではないと唱えた学者もいたそうですが、御陵の真下を掘ると、記録通りに天皇の遺骨を納めた石櫃が見つかったそうです。

現在は宮内庁の管轄となっています。

法住寺殿と法住寺の違いは?

法住寺は平安時代中期に藤原為光によって創建された寺院です。

1161年からこの周囲の建物が取り壊され、後白河上皇の院御所である法住寺殿が造営されました。

広大な敷地には上皇の住まいのある南殿や西殿、北殿、大きな池もありました。

1163年には平清盛の寄進で蓮華王院(三十三間堂)が造立され、新日吉神社、新熊野本宮も法住寺殿の中に建立されていきました。

後白河上皇がもっとも愛した妃、建春門院(平滋子)は、1176年に亡くなり、彼女のための法華堂もその敷地内に作られました。

つまり法住寺を含めた美しく、広大な院御所が法住寺殿。

そこで後白河院は院政を執り行っていたわけです。

後白河法皇陵墓にお参りできるの?

戦火に焼けた法住寺殿は再建されますが、結局後白河院は六条殿で生涯を終えました。

その後、法住寺殿の敷地に新たに法華堂が作られ、それが後白河法皇の御陵となりました。

法皇の法華堂は、建春門院の法華堂の南側に並立し、法皇が作った蓮華王院(三十三間堂)に対面するように建っていたと考えられています。

現在は法皇の法華堂のみが残り、建春門院の陵墓は不明です。

明治期に入ってからは、後白河天皇陵が寺域から分離され、宮内省の管轄となりました。

残念ながら天皇陵墓の一般人参拝はできません。

お墓参りはできないんです。

後白河院を偲ぶなら法住寺へ

法住寺は後白河法皇の御陵をまもる寺として江戸時代末期まで存続しました。

後白河天皇陵との分離後、「大興徳院」と寺名が改称された時期もありましたが、1955年には再び法住寺の名前に戻りました。

今でも法住寺は後白河天皇陵との密接な関係を持っています。

一般人は隣接の天皇陵墓を訪れることはできませんが、法住寺にある後白河法皇が信仰した身代不動明王をお参りすることが可能です。

また、法住寺では後白河法皇が愛してやまなかった平安歌謡を偲ぶ「今様歌合せの会」が毎年10月に開かれています。

その際には、後白河天皇陵の法華堂に安置されている後白河法皇像を模刻した木像の姿を見ることができますよ。

関連記事 >>>> 「後白河法皇はどんな人物?簡単に説明【完全版まとめ】」

2022年NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の登場人物についてはこちらをどうぞ。

関連記事 >>>> 「NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」」

その他の人物はこちら

鎌倉時代に活躍した歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【鎌倉時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

時代別 歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

コメントを残す