坂本龍馬の生涯は

33年(数え年)と短いものでしたが、

とても中身の濃い人生を送りました。

龍馬だからこそ言える含蓄のある言葉も、たくさん残されています。

そこで今回は、坂本龍馬の残した名言とその意味についてご紹介していきます。

タップでお好きな項目へ:目次

姉の乙女へ送った手紙

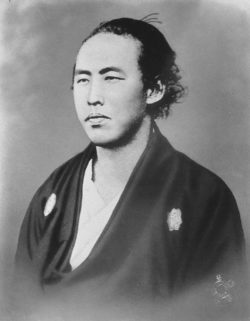

坂本龍馬

出典:Wikipedia

坂本龍馬は、筆まめであったことでも知られています。

龍馬が書いたとされる手紙は、

なんと140通も残されているそうです。

そして姉の乙女に送った手紙の中に、有名な名言が書かれていました。

龍馬にスパルタ教育をした姉

その前に、姉の乙女はどのような人物だったのかご紹介しますね。

坂本乙女は、坂本家の三女として生まれました。

龍馬には他にも、千鶴と栄という姉がいました。

しかし、乙女が有名なのは、母親の代わりになって龍馬を育てたからです。

というのも、龍馬は幼い頃に母の幸を亡くしています。

龍馬とは年齢が三つしか変わりませんが、乙女は弟にスパルタ教育を施しました。

例えば、泳げなかった龍馬のふんどしを竹竿の先にくくりつけ、むりやり練習をさせたこともあったようです。

乙女本人も剣術・馬術・水泳から学問や舞踊まで何でもこなす、とても有能な女性だったようです。

性格も、非常に男勝りだったと言われています。

日本を今一度

そんな乙女に、龍馬は幾度となく手紙を送っています。

1863年6月に送られた手紙には、あの有名な名言が記されていました。

「せんたく」は洗濯のことです。

当時の龍馬は、腐敗した江戸幕府の役人に対して憤りを感じていたそうです。

すなわち龍馬は、汚れてしまった日本という国を洗濯したいと言っているのです。

なかなか家族には、このような手紙は書けるものではありませんよね。

自分を強く育ててくれた頼もしいお姉さんだからこそ、伝えたい内容だったのかもしれません。

先の時代を読んで行動した龍馬

これは龍馬が残した和歌です。

「世の中の人は自分のことを何と言ってもいい 自分がすることは自分だけが知っている」

というような意味だそうです。

この歌は、まだ龍馬が土佐にいた16歳頃に詠まれたと言われています。

その当時からすでに自分のスタイルを確立していたのかもしれません。

その後19歳にして江戸へ剣術修行へ出た龍馬は、

時代の混乱を肌で感じることとなります。

その先の時代を読んで行動した龍馬ですから、

周りの人間たちから理解を得ることが難しい場面もあったと思います。

そして、おそらくそれは龍馬だけではなかったのではないでしょうか。

他人から批判を受けようとも、自分の信じる道を進んでいけという解釈もできますよね。

今の多くの日本人も耳が痛い?

これは坂本龍馬が詠んだ和歌とも、

一休さんこと一休宗純のことばとも言われています。

ですが今回は、龍馬の言葉としてご紹介させてください。

この和歌は、

「温厚な性格であっても譲れない部分を持っていよう 他人にあわせすぎるとかえってダメだ」

というような意味だそうです。

日本人は今も昔も、空気を読むことを求められてきたことがわかりますよね。

協調性が高いと、良いことももちろんあります。

ですがあまりにも周りにあわせすぎてしまうと、ただのイエスマンになってしまいます。

時にはゆずれない信念を貫くことも必要だと、龍馬は教えてくれているのではないでしょうか。

きょうのまとめ

今回は、坂本龍馬の残した名言とその意味についてご紹介しました。

少し私の意見が入ってしまいました・・・。

他にも坂本龍馬に関する記事をいくつか書いています。

龍馬の人生と照らし合わせて、

ぜひともご自身で龍馬の残した言葉の解釈をしてみてください!

坂本龍馬の年表を含む【完全版まとめ】記事はこちらをどうぞ。

関連記事 >>>> 「坂本龍馬はどんな人物?簡単に説明【完全版まとめ】」

その他の人物はこちら

江戸時代に活躍した歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【江戸時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

時代別 歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」