同時代に真言宗を開いた空海と比べられがちな最澄。

天才と呼ばれ、華やかな伝説に彩られた空海に対して、地味なイメージがあります。

果たして「じゃない方」最澄とは、どんな人物だったのでしょうか。

タップでお好きな項目へ:目次

最澄はどんな人?

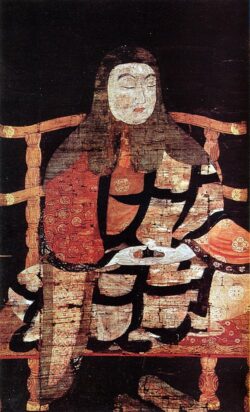

最澄像(国宝)、平安時代(11世紀)、一乗寺蔵

- 出身地:近江国・古市郷(現在の滋賀県大津市)

- 生年月日:767年8月18日(766年とする説もあり)

- 死亡年月日:822年月日(享年56歳)

- 日本天台宗の開祖。比叡山延暦寺を開く。

最澄 年表

西暦(年齢)

767年(1歳)近江・古市(ふるいち)に生まれる。(幼名、広野)

778年(12歳)出家

780年(14歳)得度し、最澄を名乗る。

785年(19歳)東大寺にて具足戒(ぐそくかい)を授戒。比叡山入山。

788年(22歳)一乗止観院(いちじょうしかんいん)の創建。

797年(31歳)桓武天皇の内供奉十禅師(ないぐぶじゅうぜんじ)となる。

802年(36歳)入唐の勅命を受ける。

804年(38歳)入唐

805年(39歳)帰国。天台宗を開宗。

806年(40歳)天台宗が公認される。

813年(47歳)空海と絶縁する。

818年(52歳)『山家学生式(さんげがくしょうしき)』を定める(~819)。大乗戒壇の設立を奏上。

820年(54歳)『顕戒論』を上奏する。

822年(56歳)死去。

866年 伝教大師の諡号(しごう)を贈られる。

最澄の生涯簡単まとめ

最澄は近江国古市郷(現在の滋賀県大津市坂本本町)で誕生しました。

幼名は広野といいます。

順調にキャリアを積むも比叡山に籠る

広野は12歳で、近江国分寺の僧・行表の弟子となり出家。

14歳になると国分寺僧の補欠として得度(僧になること)し、最澄という法名を名乗るようになります。

そして19歳の頃、東大寺で具足戒(僧・尼僧が守らなければいけない(小乗仏教の)戒律)を受けます。

このように、国家公認の僧として順調なキャリアを歩んでいた最澄。

しかし授戒から3カ月後、比叡山にこもってしまいます。

その理由は、

・南都六宗(※)の教義に満足できなかった

・近江国分寺が焼失した

などといわれています。

※奈良時代の代表的な仏教の宗派6つ(三論宗・成実宗・法相宗・倶舎宗・律宗・華厳宗)のこと

比叡山に入った最澄は、一乗止観院を創建。

これが比叡山延暦寺の開山と伝わっています。

一度はキャリアを捨てたように見えた最澄ですが、

内供奉十禅師という地位に就き、桓武天皇のそばに仕えることになりました。

日本天台宗を開いて空海とも交流

そして38歳のとき、還学生(短期留学生のこと)として入唐します。

天台山で天台教学を学び、大乗仏教の戒律・菩薩戒を受けました。

また越州龍興寺では密教を学び、およそ1年後に帰国することになります。

帰国した最澄は805年、日本天台宗を開宗します。

その翌年、天台宗は朝廷によって公認されました。

さらに同時期に入唐していた真言宗の開祖・空海とも、一時期交流しています。

大乗戒壇設立に乗り出す

当時の戒壇で授けられていた具足戒では、一切衆生を救うことはできないと考えた最澄。

そこで日本に大乗戒壇を設けるため、朝廷への働きかけを行いました。

『山家学生式』や『顕戒論』を著したのも、そのためだったといわれています。

大乗戒壇の設立には南都仏教界が強く反対し、最澄存命中には実現しませんでした。

ですが最澄の死後から7日後、ようやく戒壇設立の勅許が出されました。

また最澄は死後から40年以上経って、「伝教大師」という諡号を朝廷から贈られています。

最澄にまつわるエピソードや伝説

それでは上記で紹介できなかった、最澄にまつわるエピソードなどを紹介します。

なぜ最澄は朝廷に認められたのか

最澄の(日本)天台宗と空海の真言宗は、「平安仏教」と一括りにして呼ばれることがあります。

これらの仏教は、桓武天皇によって保護されたという経緯があるのです。

桓武天皇といえば、比叡山に上った最澄をそばに仕えさせた人物でしたよね。

ではなぜ桓武天皇は、新しい仏教を保護しようと考えたのでしょうか。

それは、奈良時代に栄えていた南都六宗の勢力を抑えるためと考えられます。

桓武天皇は当時政治にも影響力を持っていた仏教勢力から離れるため、遷都を行ったとも言われていますからね。

政治とは結びつきの弱い、新しい仏教を育てようとしたところに現れたのが最澄でした。

『願文』という、比叡山に籠るときに立てた誓いが桓武天皇の側近の僧の目にとまり、

それがきっかけて天皇に仕えることになったのです。

法相宗・徳一との三一権実論争

旧仏教勢力に対抗しようとしていたのは、桓武天皇だけではありません。

最澄自身もたびたび、旧仏教勢力と論争を起こしていました。

最も有名な論争は、法相宗の徳一という僧との間に行われた「三一権実論(諍)争」というものです。

簡単に説明すると、

成仏できる人とできない人がいる、と徳一は主張したのに対し、

みんなが成仏できる、徳一の思想は古い、と主張したのが最澄です。

結局この論争に勝敗はつくことなく、徳一の死によって終結しました。

きょうのまとめ

今回は最澄の生涯についてまとめましたが、いかがでしたでしょうか。

最澄とは?

① 東大寺で受戒するも、比叡山に入り延暦寺を開山した

② 桓武天皇の目に留まって唐へ留学し、日本天台宗を開宗した

③ 旧仏教勢力とはしばしば対立し、大乗戒壇の設立も存命中には叶わなかった

こちらのサイトでは他にも、仏教界に名を残した人物についてわかりやすく書いています。

より理解を深めたい方は、ぜひお読みになってくださいね。

その他の人物はこちら

平安時代に活躍した歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【平安時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

時代別 歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

コメントを残す