今回は、女性ファンも多い長宗我部元親と家紋について

ご紹介したいと思います。

戦国時代の武将たちは複数の家紋を使い分けていました。

正式な場で使う紋を定紋、または表紋と言い、

そしてそれ以外の紋を副紋、控え紋などと言います。

長宗我部元親はどんな家紋を使っていたのでしょうか?

タップでお好きな項目へ:目次

長宗我部元親が用いた家紋

絹本著色長宗我部元親像

出典:Wikipedia

それでは長宗我部元親が使用した家紋を見ていきましょう。

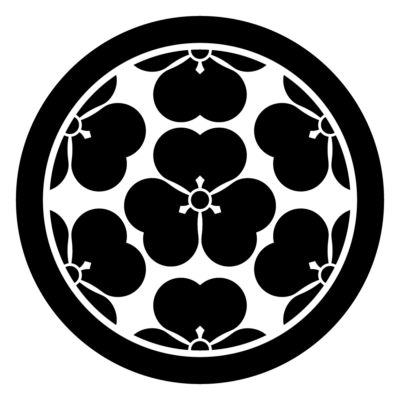

七つ片喰紋(ななつかたばみもん)

七つ片喰紋は長宗我部家の定紋として使われる家紋です。

長宗我部家の家紋と言えば、真っ先にこの紋が浮かぶのではないでしょうか?

「長宗我部家の初代が、天皇から土地を与えられた際に賜った盃に片喰の葉が浮かんでいた」

ことから、この紋を定紋としたとされています。

長宗我部家にとっては、とても縁起のいい植物が片喰だった、ということですね。

片喰は繁殖力の高い植物であることから、子孫繁栄を意味する家紋とも言われており、

片喰を使った家紋は他の大名家でも多く使われています。

帆懸船紋(ほかけぶねもん)

帆懸船紋も長宗我部家の定紋とされています。

名前の通り、帆を懸けた船を図案化した家紋です。

「長宗我部氏のルーツである秦氏が大陸から海を渡って渡来した」

ことから、帆懸船紋が使われるようになったと言われています。

しかしその理由は諸説あり、どのような理由で使われるようになったかは不明です。

一般的に長宗我部家の定紋と言えば七つ片喰紋です。

しかし、この帆懸船紋も様々な文献に登場することから、好んで使われていた家紋のようです。

慈姑紋(くわいもん)

慈姑紋は、長宗我部家の副紋です。

慈姑は沢瀉の突然変異、もしくは変種と言われています。

自生している慈姑と沢瀉を見分けることは、専門家でないと難しいほど良く似ています。

古来より

・将軍草

などと呼ばれ、縁起のいい植物とされてきました。

また葉の形が弓矢の矢じりに似ていることから、群生していると弓矢を立て並べたよう

とも言われ、勇ましい武家に好まれました。

長宗我部家で使用された慈姑紋は、とてもめずらしく一見「五三桐紋」

にも見えるデザインをしていて、他には類を見ない慈姑紋となっています。

なぜ他には無い変わった慈姑紋が使われるようになったのかは、まったく不明です。

戦国武将は意外と縁起をかついだりするので、縁起物である慈姑紋を選んだのかもしれませんが、

気になってしまいますよね。

今となっては分からないことに思いをはせるのも歴史の楽しみですが、

研究が進めば、新しい発見もあるのかもしれませんね。

慈姑紋の他に、丸に片喰紋も副紋として使われていました。

きょうのまとめ

長宗我部元親が用いた家紋を3つ紹介しましたが、いかがでしたか?

七つ片喰紋があまりにも有名なので、他にも家紋があったことに驚きました。

戦国武将と家紋は奥深いですね。

長宗我部元親の年表を含む【完全版まとめ】記事はこちらをどうぞ。

関連記事 >>>> 「長宗我部元親とはどんな人物?簡単に説明【完全版まとめ】」

その他の人物はこちら

安土桃山時代に活躍した歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【安土桃山時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

時代別 歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

コメントを残す