みなさんも学校の授業などで、一度は俳句を作ったことがあるはずですよね。

習う決まりは誰でも同じ。

「五・七・五」の文字数で詠むというのが、俳句の鉄則です。

でも、そんな常識をひっくり返してしまったすごい俳人が、大正時代にいました。

その名も尾崎放哉。

代表句をひとつ挙げると…

「咳をしても一人」

…え!?それだけ!?

俳句だといわれると驚いてしまいますが、放哉の詠む句はこの一言だけで完結しているからすごいんですよね。

「咳をしても、気遣ってくれる人もいない…」

このように状況を読み解くと、そこはかとない寂しさがずっしり伝わってきます。

こんなアウトローな俳句を詠んだ尾崎放哉とは、いったいどんな人物だったのか。

…というかこの人、生き方がそもそもアウトローなんです。

今回はその生涯を辿りましょう。

タップでお好きな項目へ:目次

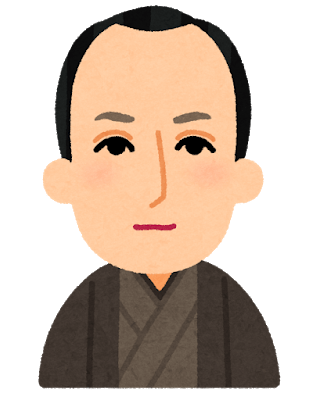

尾崎放哉はどんな人?

- 出身地:鳥取県鳥取市吉方町

- 生年月日:1855年1月20日

- 死亡年月日:1926年4月7日(享年36歳)

- 五・七・五の型に縛られない自由律の俳句で名を馳せた稀代の俳人。エリートサラリーマンから放浪者へと転落した境遇から、もの悲しく趣のある句を読む。

尾崎放哉 年表

西暦(年齢)

1885年(1歳)鳥取市吉方町にて、地方裁判所書記・尾崎信三の次男として生まれる。

1899年(14歳)句作を開始。鳥取県第一中学校の学友会誌への寄稿、友人との同人誌『白薔薇』の発刊などを通し、作品を披露していく。

1902年(17歳)上京し、第一高等学校法科に入学。一高俳句会にて俳人・荻原井泉水と親交を深める。

1905年(20歳)東京帝国大学法学部に入学する。従妹の澤芳衛との結婚を望むも反対され、失恋。俳誌『ホトトギス』や『国民新聞』に作品が掲載される。

1909年(24歳)東京帝国大学を卒業。通信社に入社するも1ヶ月で退職する。

1910年(25歳)東洋生命保険(現・朝日生命保険)に入社。

1911年(26歳)遠縁の親戚、坂根馨と結婚する。

1914年(29歳)東洋生命大阪支店次長として赴任。

1915年(30歳)東京本社へ帰任。師・荻原井泉水主宰の俳誌『層雲』へ初めて寄稿する。

1921年(36歳)酒癖や勤務態度の悪さにより、契約課課長から平社員に降格。これにより自主退職する。

1922年(37歳)学友・難波誠四郎からの推薦を受け、朝鮮火災海上保険の支配人として京城(現・ソウル)に赴任。

1923年(38歳)朝鮮火災海上保険をクビになる。肋膜炎が悪化し入院。帰国して妻と離婚する。その後、京都にて奉仕団体・一燈園に入会した。

1924年(39歳)京都の知恩院塔頭・常称院、神戸の須磨寺を転々とし下男を務める。

1925年(40歳)福井県小浜市の常高寺へ移るも寺が破産。荻原井泉水を頼り、小豆島の西光寺奥の院、南郷庵に入居する。

1926年(41歳)結核と診断される。4月7日、癒着性肋膜炎湿性咽喉カタルを併発し、絶食状態が続いたため死去。

青少年期

1885年、尾崎放哉は鳥取県鳥取市吉方町にて、地方裁判所書記・尾崎信三の次男として生を受けます。

ただ長男は幼くして亡くなっており、事実上、放哉が長男のようなものなのだとか。

本名は秀雄といい、放哉というのは22歳のときに使い始めた俳号です。

放哉の以前は「芳哉」と名乗っていたこともあったり。

“放”のほうがなんとなく、縛られない作風の放哉には合っているような気もしますよね。

芳哉だと、なんだか偉いお坊さんの名前みたいですし。

そんな放哉、なにやら幼少からちょっとクセの強い人物だったようですよ…?

文学少年から俳人へ

少年時代の放哉はとにかく本が好きな文学少年でした。

でも、その本の読み方が少し変わっていて…

自分の四方を屏風で覆い、人から覗かれないようにして本を読んでいたのだとか。

それだけ集中して本の世界へ没頭したかったということでしょうか?

このころに吸収したさまざまな本の世界観が、独特の作風に反映されている部分もあるのでしょうね。

そんな放哉が句作を始めたのが14歳のころ、鳥取県第一中学時代の話。

学友会誌に作品を寄稿していたほか、友人と同人誌『白薔薇』を刊行するなど、学生としてはかなり本格的に取り組んでいたようです。

ちなみに当時は自由律の俳句はまだ登場しておらず、きちんと五・七・五のルールで俳句を詠んでいます。

玄関先に打ち水がされた田舎町の風情。

涼しげですねえ。

放課後、人目を盗んで好きな子の机で昼寝?

…バレたらマジでやばいやつです。

でもわからなくもないその気持ち、甘酸っぱいですね。

師・荻原井泉水との出会い

第一中学を卒業した放哉は、上京して第一高等学校法科に入学。

裁判所勤めの父親に倣い、当初は法律の道を志していたのかもしれません。

この一高時代、放哉は一高俳句会にて、運命の出会いをすることになります。

その人物とは、俳人・荻原井泉水。

放哉や種田山頭火など、自由律の俳人をフィーチャーした俳誌『層雲』の主宰者であり、のちに彼らの存在を世に広める張本人です。

ちなみに種田山頭火は「昭和の芭蕉」と呼ばれた人で、あちこち旅に赴いて句作にふけったことで知られています。

晩年の放哉もそうといえばそうなのですが、このふたりでは旅の毛色がちょっと違うんですよね。

放哉のは句作のためというか、ただただ救いを求める旅ですから…という話はのちほど。

ともあれ、放哉はこのころから井泉水に師事し、その関係は生涯に渡って続いていくことになります。

井泉水は非常に世話焼きな人で、このあと放哉が受ける恩も数えきれないほどのものなんですよ。

失恋からの酒浸り

一高法科、東大法学部…と、絵に描いたようなエリートコースを進んでいった放哉。

ただやっぱり、このころにもちょっとした問題行動はあったんですよね。

大学時代、放哉は従妹の澤芳衛と恋をします。

いとこ同士は法律上、結婚できるのですが…親があまりいい顔をしないのもなんとなくわかりますよね。

案の定、親族の反対で失恋した放哉は酒浸りに…。

このときに染み付いた酒癖の悪さが、のちのち人生を崩壊させていくとは知りもせず。

当時は失恋の淋しさからか、こんな句も詠んでいます。

悲しい気持ちのときには、普段なんとも思わないような花でも綺麗に見えたりすることって、たしかにありますよね。

サラリーマン時代の放哉

東大法学部卒の放哉は、当時の学歴社会ではそりゃあもう引く手あまたです。

しかしなにがあったのか、新卒で入社した通信社は1ヶ月で退社。

まあ、仕事って実際に働いてみないとわからないものですし、よくある話といえばそうなのですが…。

それでも、やっぱり東大ブランドは強く、翌年、26歳のころに放哉は東洋生命保険に入社することになります。

東洋生命保険にてキャリアを積んでいくも…

東洋生命に入社した放哉は、同社にて10年間勤続。

20代で支店次長を任されるぐらいですから、優秀だったと見て間違いないでしょう。

入社の翌年、遠縁の親戚である坂根馨さんと結婚しており、家庭を支えていく自覚が芽生えたことも、仕事に精が出ていた一因かも。

東洋生命に務めていた時期は、師・荻原井泉水が主宰する俳誌『層雲』に句作を寄稿するようになった時期でもあります。

当時の作品を見てみると…

こんな感じで五・七・五のルールを守ったものもあるのですが、以下の句のように、自由律の作品もちらほら。

夕暮れの切なさが伝わる、趣のある句ですね。

ともかく、このころまでは社会人としても俳人としても、順風満帆に事が進んでいたわけです。

しかし…勤続10年を迎えた36歳のころのこと、放哉は突如、東洋生命を退社することになります。

原因は酒癖の悪さと、それに伴う遅刻欠勤などを理由に、課長職を降格させられたためでした。

会社での立場が上がっておごりが出てしまったのか、学生時代の悪癖が顔を覗かせ始めたようですね…。

朝鮮火災海上保険の支配人に。しかし酒癖は治らず

36歳にして東洋生命を退職した放哉には、それでもまだ伝手がありました。

学生時代からの友人である難波誠四郎の推薦により、朝鮮火災海上保険の支配人として就職。

韓国は京城(現・ソウル)へと赴任するのです。

実はこのとき放哉には借金があったといい、難波はそれも肩代わりしています。

これはなんとしてでも恩を返さなければならない!

…と、普通は思うところなのですが、放哉はこの朝鮮火災海上保険をなんと1年足らずでクビになってしまいます。

理由は入社時に酒癖を直す約束をしていたのに破ったとか、同僚とのトラブルがあったとか。

はっきりしたことはわかりませんが、いずれにしても酒癖の悪さが災いしてのことです。

斡旋してくれた難波さんに示しがつかないよ…。

以降は満州にて再起を図るものの、兼ねてから患っていた肋膜炎が悪化し、それもうまくいかず。

帰国するとついには、妻の馨さんにも愛想を尽かされ、離婚してしまいます。

こうして放哉はエリートサラリーマンから一転、どん底への転落人生を辿っていくことになるのです。

このころに詠んだ句の絶望感がまた半端ないんですよね。

お酒はほどほどに。

放浪者となった放哉

「もはや自分に社会人は無理だ…」

そう悟った放哉は、38歳から寺男としてさまざまな寺社を転々とします。

(※寺男…寺の雑用を担当する下男)

酒に逃げてしまう精神的な弱さを克服するために放哉が出した答え。

それが寺で修行することだったわけですね。

しかしこの寺での生活も、実はことごとくうまくいかないんです…。

一燈園(※厳しすぎて挫折)

妻も職も失い、放浪の身となった放哉が最初に訪れたのは、京都の奉仕団体・一燈園でした。

一燈園は無報酬の労働をモットーにした集団。

見返りを求めず世の中に奉仕することで自身を磨いていくわけですが…

その生活が過酷すぎて、放哉は数ヶ月で挫折してしまいます。

ついこの間まで酒浸り、しかも病み上がりの人間に奉仕活動というのは、ちょっとハードルが高すぎたようですね…。

知恩院(※酒癖が悪すぎて追い出される)

一燈園を後にした放哉が次に向かったのは、同じく京都にある知恩院です。

この知恩院にて、常称院という高僧が住まう小寺の下男を務めるのですが…

師・荻原井泉水が訪ねてきたことに喜び、羽目を外した放哉は再び泥酔。

住職から厳しくお叱りを受け、なんと1ヶ月で寺を追い出されてしまうのです。

また酒かよ!と呆れてしまいますが、こればかりは、もう病気みたいなものなのでしょう。

その後、お世話になった寺でも…

・福井県小浜市の常高寺…寺が倒産する

などなど、もう踏んだり蹴ったり。

日頃の行いが悪いといえばそれまでなのですが。

ともあれ、すっかり路頭に迷ってしまった放哉は、京都の荻原井泉水のもとへ。

このとき、井泉水も関東大震災で家族を失ったところで大変だったのですが、よく放哉の世話を焼いたものですね。

井泉水も淋しかったのかも?

放哉が寺男となった理由

放哉が寺男となった理由は、彼が韓国で肋膜炎を患い、入院していた時期に記された『無量寿仏』という文章のなかで語られています。

この文章によると、仕事を失い、病魔に侵された放哉は宗教などの思想に救いを求め

↓

禅宗

↓

大乗仏教

という感じで、傾倒するものを変化させていったようです。

なんでも放哉は学生時代より、病気で寝込んだり、気分が沈むときにはよく哲学書を読んでいたのだとか。

しかし哲学というのは自分との問いを繰り返すことであり、そこに救いを求めると、何より自身の心の強さが大事になってきます。

お察しの通り、すぐにお酒に逃げてしまう放哉には、向かない方法ですよね。

このことから放哉は宗教に救いを求めるようになります。

ただ放哉が最初に学ぼうとした禅宗は、座禅を組んで自分と向き合う教えであり、これまた彼の性には合っていません。

結果、「信仰する者を仏が救う」という教えの大乗仏教へと傾倒するに至ったのだとか。

このような経緯から、放哉は寺で下男となる道を選んだわけですね。

なにはともあれ、放哉が多作になっていくのは寺男となって放浪の日々を送り始めてからのこと。

その精神的な迷いが、名句を次々に生み出していく原動力となったわけです。

寺に務める日々に救いはあったのか…。

とてもそうとは思えない句が、いくつも残されています。

たばこを吸って気を紛らわすも、火が消えたときにふと我に返る…。

話し相手すらいない淋しさが伝わってきます。

淋しさを紛らわすための酒やたばこがすっかり習慣に。

すさんだ生活が目に浮かびます。

今日も結局、何もできずに終わってしまった。

自分はいったいなんのために働いているのだろう…?

放哉のような放浪者でなくとも、思うところのある句ですよね。

死地を求めて?小豆島の南郷庵へ

寺をことごとく追い出され、40歳を迎えた放哉は、居候先の井泉水に対し、あるお願いをします。

それは

「海の近くに住みたい」

というもの。

松尾芭蕉よろしく、俳人がインスピレーションを求め各地を巡るのはよくある話です。

しかし放哉のこのときの願いは、なんだか死に場所を探しているように思えて仕方ないんですよね…。

ただ、そこは世話焼きの井泉水のこと、放哉のこの願いはすぐに叶えられることとなります。

井泉水は震災で亡くなった家族の供養のため、小豆島の八十八カ所巡りを行っており、現地に伝手がありました。

その伝手を頼り、用意されたのが西光寺奥の院・南郷庵です。

壮大な庵での一人暮らし。残した句作は3,000!

放哉は南郷庵の印象を

「庭先には二抱えもあろうかと思うほどの大松が…」

と語っており、かなり立派な建物だったことがわかります。

その間取りを聞いても、5人家族がそれぞれ部屋をもって住めそうなぐらいの豪邸ですが、放哉は以降、ここに一人きりで暮らすことになります。

南郷庵で放哉が過ごした期間は約8か月。

その間、3,000もの句作を残した事実に驚かされます。

小豆島でも相変わらず、放哉は一人きり。

犬ぐらいしか話し相手がおらず…。

動物は裏切らないからいい、なんてよく言いますよね。

近所の親子のやり取りでも見ていたのでしょうか。

泣かせてるの自分ですよ…と。

自分では気づいてなくても行動が矛盾してしまっていることって、傍から見るとわかりやすいものです。

きっと昼間に月が見えた様子を表しているのでしょう。

夜に比べて目立たない月に対し「しめ出されている」とは、ユニークな表現ですね。

こんな多くの句作を残しながら放哉は、1926年4月7日、結核に癒着性肋膜炎湿性咽喉カタルを併発し、没することに。

最期は近隣に住むおばあさんがひとり、その死を看取ったといいます。

小豆島でもうまくいかなかった人間関係

放哉の小豆島での生活に関しては、やはり人間関係に難のある彼のこんな逸話もあります。

小説家・吉村昭の『海も暮れきる』は、放哉を題材にした物語。

その取材のため吉村は小豆島に訪れています。

なんでもその際、住人からの放哉の評判が相当にひどかったというのです。

その理由は

・しょっちゅう金を貸してくれと頼む

・落ちぶれているのに、自分は東大卒だと自慢する

といった感じ。

どこにいってもうまくやれなかったのは酒だけが原因ではなさそうですね…。

天才とは得てして、偏った部分があるということなのか。

最期は一人になってしまったのも必然だったのかもしれません。

ちなみに小説のタイトルのもとになった句がこちら。

外の景色を眺めるために、障子を開けたままにしておいた放哉。

自身が望んだ海辺での暮らしが、今日も終わっていく。

なにかこの時点で余命のカウントダウンが始まっているような、そんな悲しさを感じさせる一句です。

きょうのまとめ

高学歴のエリートサラリーマンから、すべてを失う転落人生を送った尾崎放哉。

救いを求めて放浪する日々から生まれたものは、不思議と胸に訴えかけてくる、人間の真理をついたような句の数々でした。

晩年、彼の作る句がどんどん自由な形になっていったのは、もはや俳句を型などで捉えず、感情をそのまま吐き出していたゆえなのかもしれません。

そう考えると、自由律の作風はまさに波乱の人生が生んだものだったのだなと思い至ります。

最後に今回のまとめです。

① 文学少年だった尾崎放哉は、14歳から句作を始める。のちに師・荻原井泉水に出会い本格的に俳人を志すように。世間にその名が広まったのも井泉水主宰の『層雲』への寄稿から。

② 放哉は東大法学部卒のエリート。複数の保険会社で重役としての勤務経験をもつ。しかし酒癖の悪さがたたり、ことごとく退職に追い込まれる。

③ 職も家族も失った放哉は宗教に救いを求め、複数の寺社を転々とする。放浪の日々は彼をより多作にしていった。

シンプルながら深く向き合ってみると、ハッとさせられることがあって味わい深いですよ。

興味のある人はぜひ、句集を手に取ってみてください。

目次に戻る ▶▶

その他の人物はこちら

明治時代に活躍した歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【明治時代】に活躍したその他の歴史上の人物はこちらをどうぞ。」

時代別 歴史上の人物

関連記事 >>>> 「【時代別】歴史上の人物はこちらをどうぞ。」